Alberto Rondalli

Menu principale:

Intervista

Intervista rilasciata a Simona Pellino nell'ambito delle giornate del Cinestate di San Giminiano, dedicate ad Alberto Rondalli.

Giugno 2005

Ti definisci un autodidatta, ma come è nato in te il desiderio di fare cinema?

“In realtà è stato una scoperta piuttosto lenta e casuale, infatti, non avrei mai pensato che avrei fatto il regista. Lavoravo come imprenditore: non era sicuramente il mestiere che aspiravo a fare, ma le circostanze della vita mi avevano obbligato a percorrere quella strada, per cui avevo dovuto interrompere i miei studi universitari di Lettere e dedicarmi all’azienda. In seguito, intorno ai 30 anni, appunto, mi sono trovato a fare il cosiddetto bilancio esistenziale e mi sono reso conto che la via che avevo intrapreso era senza dubbio soddisfacente dal punto di vista economico, ma che umanamente mi stava portando verso un traguardo che non era quello che desideravo. Così, molto casualmente (avevo letto un’affissione con la pubblicità), ho cominciato a frequentare dei corsi di regia teatrale della Comune Baires, un gruppo teatrale italo-argentino molto attivo a Milano fin dagli anni settanta. Una scelta motivata probabilmente dal ricordo delle passioni della mia giovinezza, quando mi piaceva molto scrivere ed avevo frequentato, come quasi tutti a quell’epoca, dei corsi di teatro di sperimentazione. Ad ogni modo, il primo giorno del corso di regia, uno degli attori della Comuna mi ha dato in mano le chiavi del teatro, mi ha affidato un gruppo di aspiranti attori ed un testo teatrale invitandomi ad agire in piena

libertà. Al principio ero disorientato, perché non avevo mai diretto nulla fino ad allora e non sapevo da dove iniziare, come inventarmi regista. Ricordo ancora lo sguardo interrogativo degli sciagurati che mi erano stati affidati… Ho quindi a iniziato a studiare come un forsennato, non solo seguendo la traccia del metodo strasberghiano applicato dalla Comuna, ma anche le altre grandi scuole di metodo, ho seguito dei seminari, ho studiato Grotowski e le teorie degli allievi di Stanislawski, Michail Checov, Vachtangov… Avevo la sensazione che non solo stavo ricominciando la mia vita, ma che avevo l’occasione di riconciliarmi con me stesso”

Qual è stata la tua prima regia teatrale?

“Il primo testo che ho portato in scena alla Comuna è stato un testo di Renzo Casali che ho riscritto, rivisitato e rinominato Sceriffo2. Era uno spettacolo di venti minuti piuttosto bislacco, follemente naif, messo in scena seguendo semplicemente il mio istinto. Non ero convinto del risultato e ricordo che la prima sera ero talmente agitato che sono uscito dal teatro e aspettavo fuori, seduto sul marciapiede, che finisse. Poi, d’un tratto, ho sentito un boato; mi ero quasi spaventato, non capivo cosa fosse successo: invece il pubblico aveva calorosamente manifestato il suo gradimento. Mi sono così sentito incoraggiato ad andare avanti e a proseguire su questa strada, magari in maniera più “seria”. La prima vera regia in questo senso è stata quella seguente, sempre con un gruppo di attori della Comune Baires, sul testo di Harold Pinter “Notte”, che ho trasformato in “Tango notte”, uno spettacolo dove avevo lavorato molto su attori, messinscena ed in particolar modo sull’utilizzo dello spazio teatrale. A quel punto fondai con un gruppo di amici attori e registi un gruppo di teatro: Metropolis. Misi in scena “L’amante” sempre di Pinter; “Nathalie” , tratto da un mio racconto giovanile; “Sarajevo Sarajevo”, un collage di testi su quello che stava succedendo in Bosnia; “Le serve” di Genet…”.

Come definiresti, oggi, il tuo teatro?

Non è semplice riuscire a inquadrarlo, soprattutto dal punto di vista estetico e intellettuale avevo subito la fascinazione del “realismo fantastico” di Evgenij B. Vachtangov, anche se in realtà nessuno saprebbe dire esattamente quali erano stati i risultati sul palcoscenico delle sue intuizioni. Poi, avevo sicuramente risentito delle influenze di Jerzy Grotowski, di cui mi aveva scioccato “Il principe Costante”, ma anche degli spettacoli di Tadeusz Kantor, i più belli che abbia mai visto. In seguito, anche Peter Brook è stato un altro riferimento teatrale molto importante per me”.

Cosa ti ha spinto in seguito a passare dietro la macchina da presa?

“È stato un passaggio piuttosto naturale, dal momento in cui sono sempre stato un appassionato di fotografia e forse il teatro per me era stato solo un espediente per avvicinarmi al cinema. Ma facendo teatro, ho imparato ad amare il lavoro di sala con gli attori e quel senso di necessità che sta dietro ad ogni scelta artistica. In ogni caso, oggi penso che il teatro sia stata una palestra fondamentale e spero di poterci tornare presto”.

Con gli attori, sei un regista autoritario o invece sei disposto a instaurare con loro un rapporto di collaborazione?

Dipende, non c’è una regola generale. Ho imparato negli anni che esistono tanti tipi di attori, soprattutto nel cinema. Per quanto mi riguarda ho infatti lavorato con interpreti di formazione classica e accademica; ma anche con attori di stampo non tradizionale, che avevano maturato esperienze presso il cosiddetto terzo teatro. E poi ho diretto anche attori non professionisti, gente semplicemente presa per strada. Con ciascuno di loro ho adottato un metodo diverso, e mi sono reso diversamente disponibile. Una cosa però era certa: avevo sempre ben chiaro in mente quello che volevo, per cui il dialogo tra di noi nasceva sempre con il proposito di raggiungere l’obiettivo che mi ero prefissato”.

Confrontarti con il cinema e con le immagini voleva dire per te anche superare quella che Pirandello chiamava la materialità irriducibile del teatro?

“Non credo che questa fisicità sia un vero limite. Nel teatro, infatti, si può contare su un prezioso alleato per trasformare la scena e varcarne il limiti materiali: ovvero la fantasia dello spettatore. E credo che sia grazie alla sua immaginazione creativa che sia possibile superare i limiti di cui parli”.

Questo vale anche per gli attori e i personaggi da loro incarnati?

“Non esattamente. Quando penso a un personaggio, cerco di trovare un attore in grado di restituire ciò che mi sono immaginato. Poi, mi rendo perfettamente conto che tra quello che avevo in mente e la sua realizzazione pratica ci sono di mezzo gli attori. Tuttavia, questo non è necessariamente uno svantaggio: quando si lavora insieme, infatti, si verifica una sorta di fusione tra l’ idea e la carnalità concreta degli interpreti che ho di fronte che realizza un risultato nuovo, ed è su questo che devi lavorare. In teatro, come nel cinema, occorre avere delle posizioni precise da cui partire, ma essere anche disposti a cambiare punto di vista per raggiungere i propri obiettivi. È il punto in movimento a cui si riferiva Peter Brook: una lezione che ho imparato a fare mia in questi anni di attività”.

Come primo film scegli di rivisitare il tuo testo, Nathalie, che avevi già portato in teatro. Lo ritenevi un lavoro incompiuto che aveva bisogno di una sua ulteriore definizione?

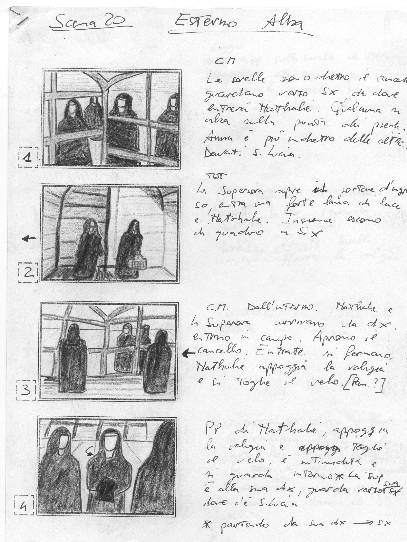

“Semplicemente quella era la storia a cui ero più affezionato. Quando nel 1991-92 ho cominciato a frequentare Ipotesi cinema, mi sono accorto che sarebbe stato molto difficile realizzare Quam Mirabilis con una loro produzione. Così ho deciso di sparare la mia cartuccia: avevo venduto gran parte delle mie proprietà e ho deciso di investire il mio denaro per autoprodurmi. Mi rendevo conto che poteva essere l’unico film della mia vita, ma ero certo che era quella la storia che desideravo portare sullo schermo, perché era quella che mi riguardava più da vicino. Così è nata l’avventura di Quam Mirabilis, una storia d’amore tra due suore che è realmente accaduta e di cui avevo letto, qualche anno addietro su un giornale locale, e che nessuno si sarebbe sognato mai di finanziare. Se in teatro il mio racconto aveva avuto una trasposizione molto astratta, per cui la messa in scena era costituita da cinque sedie e una grata disposta a terra e tutto si svolgeva con l’aiuto delle luci, per il cinema avevo in mente qualcosa di completamente diverso. Così con alcune attrici del mio gruppo teatrale e l’aggiunta di altre due interpreti che avevo scoperto nel gruppo milanese di Raul Manso, ho iniziato a lavorare al progetto in maniera molto artigianale provando in sala tutte le scene. Inoltre ho disegnato interamente lo storyboard e realizzato in sala un video praticamente identico al film. In seguito, ho affittato un convento a Medole in provincia di Mantova, che veniva affittato per feste gli sposalizi e con una piccola troupe, composta da me, dall’operatore Gianni Secchi, dal fonico Paolo Centoni e da poche altre persone che davano una mano con i costumi o preparavano da mangiare, ci siamo lì rinchiusi per due settimane”.

Non è stato difficile per te identificarti con la storia di due donne?

“ Credo che nel fondo di ogni essere umano ci siano gli stessi desideri, le stesse paure, gli stessi pensieri, al di là delle differenze sociali, culturali e perfino di sesso. Ed è questo fondo comune che ci permette di comunicare e, a volte forse, di comprenderci. Per questo è stato del tutto naturale identificarmi in questa storia di donne, suore per di più. Non ho nessuna difficoltà a dire che Anna c’est moi.

A questo proposito, ricordo ancora lo stupore che provai al Festival di Londra quando, dopo una proiezione, degli spettatori mi fecero una domanda sull’omosessualità delle due suore… Non avevo mai pensato a Quam Mirabilis come ad una storia omosessuale, per me era una storia d’amore e basta.”

Ci sono nel film delle scene molto sensuali, non temevi di toccare un tasto delicato?

“È un argomento che ho cercato di trattare con pudore, ma l’ amore è sensualità e carnalità. Tramite questo sentimento, la protagonista Anna risorge e si riconcilia con la vita e con Dio. Ed è una resurrezione nella carne… Perfino per i mistici l’amore, anche se per Dio, è un’esperienza fortemente carnale.

Le due suore, però, non vivono il loro amore in maniera peccaminoso, tutt’altro. Ricordo che anche nella realtà era così: le due suore sessantenni che erano fuggite insieme ed erano state poi separate hanno poi scritto decine di lettere a vescovi e cardinali chiedendo loro di poter tornare a vivere nello stesso convento, come se trovassero il loro amore del tutto naturale. Ciò dimostra la purezza dei loro sentimenti, l’assoluta assenza di malizia, anche se noi potremmo chiamare questo atteggiamento in altri modi”.

Il loro amore le fa rinascere, ma non le salva. Da questo punto di vista, Anna e Nathalie sono due personaggi che rientrano nella tradizione degli amanti infelici, condannati allo scacco. Questa è la tua visione dell’amore: per essere immensamente intenso, deve essere tragico?

“Forse sì. Di certo un amore infelice è l’esperienza più dolorosa che possa capitare. E pochi sono quelli che non l’hanno vissuta. Vivere può essere molto pericoloso…”

Tra le righe c’era anche una posizione polemica nei confronti dell’autorità ecclesiastica?

“No. Questa polemica non mi interessava. Tutto il film è da intendersi in senso metaforico. Per me era un dato esistenziale: l’amore trova il suo limite nell’ontologia stessa della vita.”

Per questo film sei regista, sceneggiatore, montatore e direttore della fotografia. Hai scelto di ricoprire tanti ruoli per necessità? E quanto è stato importante per la tua formazione cimentarti anche con l’aspetto più artigianale del cinema?

“Necessità, certamente. Ma anche consapevole auto-formazione. Credo di avere sempre avuto una grande curiosità nel fare il cinema, in tutti i suoi ruoli. L’artigianalità di cui parli mi è sempre piaciuta e anzi ritengo che la conoscenza di tutti gli aspetti, anche quelli più strettamente tecnici, ti permetta di controllare meglio il processo creativo e di non essere, a volte, ostaggio di problemi che conosci e sai come risolvere. Con Quam Mirabilis si è trattato di un vero apprendistato: mano a mano che andavo avanti nella lavorazione, imparavo cose nuove. E la necessità faceva il resto. Sul set eravamo in tre, per cui dovevo occuparmi di tutto, dalle riprese ai problemi più strettamente tecnici fino anche al menù”.

Quando hai iniziato a girare avevi dei riferimenti estetici particolari?

“In realtà, diversamente dal teatro, ho cominciato a lavorare dietro la macchina da presa non ero certo un cinefilo, andavo poco al cinema e non avevo una grande cultura in proposito. Questa ignoranza mi ha causato molto imbarazzo, soprattutto durante la conferenza stampa della presentazione del film, quando i giornalisti mi suggerivano paragoni con il cinema di Dreyer o di Bresson. Non li conoscevo affatto e più tardi, quando ho visto i loro film, ho invece scoperto di essere loro molto affine. In particolare sento un speciale senso di fraternità con Dreyer.

Quando ho diretto Quam Mirabilis avevo solo un riferimento: il film Therese di Alain Chevalier, che avevo visto molti anni prima e che mi aveva particolarmente impressionato. Poi ho sempre amato il cinema giapponese, Nagisa Oshima, Mizoguchi, Kurosawa… soprattutto L’arpa Birmana di Ichikawa ha lasciato in me dei segni molto profondi”

Il film è comunque molto bressioniano nel rigore formale, ma soprattutto sottintende un lavoro d’indagine sui rapporti tra il corpo-spazio e tempo...

“Fin da subito mi sono reso conto che il linguaggio cinematografico offre infinite possibilità di analisi dei rapporti spazio-temporali ed è un aspetto che mi affascina molto. In tutti i miei film, infatti, cerco di lavorare su queste relazioni. Ad esempio nell’ultima scena di Padre Pio, il tempo cinematografico non corrisponde al tempo reale, oppure uso la panoramica secondo il suo valore temporale anziché spaziale o ancora dilato la dimensione del tempo attraverso l’utilizzo di immagini fisse. Sfortunatamente lo stato attuale del cinema in Italia tende a scoraggiare la riflessione sul ventaglio di possibilità che il mezzo cinematografico può offrire da questo punto di vista, a vantaggio di una sconfortante piattezza di linguaggio”.

Ciò che è inoltre evidente fin dal tuo primo film è la cura che hai per i dettagli seppure la rappresentazione non è mai propriamente realista...

“No, infatti. C’è sempre un gioco tra realismo e astrazione. Lo stesso convento è un luogo reale, ma è altresì una metafora del mondo. Non solo, ad uno sguardo più attento si nota anche che il convento di Quam Mirabilis è disabitato ed è una sorta di spazio mentale. Quanto alla cura dei particolari, credo che sia stato formativo per me l’incontro con le teorie sul cinema di Ejzenstejn secondo cui nella messa in scena, niente deve essere lasciato al caso, ma tutto va organicamente utilizzato nella struttura del film. Ciascun elemento porta in sé i semi del senso generale del film e ad esso contribuisce”.

Nel realizzare un film che tu stesso hai definito poco convenzionale, sapevi già che avresti raccolto i consensi di uno spettatore di nicchia?

“A dire il vero non mi sono mai posto il problema del pubblico e so che questa posizione è un mio limite al quale, in un qualche modo, devo pagare un prezzo. Quando ho realizzato Quam mirabilis non ho mai pensato ai gusti dello spettatore, sapevo che stavo dando a me stesso forse l’unica occasione della mia vita per girare un film, per cui il mio unico obiettivo era quello di raccontare una storia in maniera personale. Credo comunque che questo sia il mio modo di dimostrare rispetto nei confronti dello spettatore.

Detto questo vorrei però anche aggiungere che credo che non esista un pubblico ma più pubblici, e nessun film può avere come obbiettivo il raggiungere il 100% degli spettatori. L’importane è che ogni film sia messo in condizione di raggiungere il suo pubblico potenziale e che ci sia un equilibrio tra impegno produttivo e diffusione”.

Quam Mirabilis è stato accolto piuttosto bene dalla critica: ti saresti mai immaginato un simile riscontro?

“No e ne sono rimasto sbalordito. In effetti il film ha avuto una lunghissima vita festivaliera e questo poi mi ha incoraggiato ad andare avanti”.

È stata tua l’idea di girare in seguito un film su Padre Pio?

“No, è stato Marcello Siena (con cui poi ho steso la sceneggiatura) a contattarmi. All’inizio devo confessare che sono rimasto perplesso dalla proposta. Mi rendevo conto che, dopo Quam Mirabilis, cimentarmi con la figura di Padre Pio rischiava di etichettarmi. Nello stesso tempo, non sapevo come muovermi per fare un altro film, non avevo altre esperienze ed ero rimasto praticamente fermo dal 1994 al 1997. Prima di accettare però feci un giro in libreria per cercare qualche biografia su padre Pio, non sapevo praticamente nulla di lui in quel momento. L’impressione fu scoraggiante, nessuna biografia seria ed affidabile, ma solo agiografie totalmente dedicate a dimostrare la santità di Padre Pio e racconti sempre più inverosimili di miracoli di tutti i tipi. Per fortuna decisi di comperare una raccolta di lettere ai suoi Padri Spirituali; quale sorpresa fu leggere quelle lettere! Ne usciva l’immagine di un mistico vero, le lettere traboccavano del dolore e della disperazione di un uomo travolto da un qualcosa più grande di lui. Gli accenti lirici, i dubbi di Padre Pio mi convinsero ad accettare. In seguito credo di essere diventato un vero esperto, ho letto tutto quello che ho trovato, ho parlato con i pochi frati ancora vivi che lo avevano conosciuto, ho passato un periodo in convento con Antonio Buil, ho fatto insomma tutto quello che era necessario per affrontare l’impresa.

Da cosa è stata determinata la scelta di non utilizzare musiche all’interno del film?

“Quando ho iniziato a lavorare sul film, mi sono subito reso conto che avevo a che fare con un materiale incandescente. Capivo che avevo la necessità di raffreddare il tema e che il film non aveva bisogno di alcuna sottolineatura, di nessuna intensificazione drammatica. Ho lavorato sui suoni, utilizzandoli come una sottile tramatura che diventa la musica del film. I suoni della natura hanno poi un ruolo importantissimo, i silenzi… Il risultato è un film di 100 minuti con una sola musica sui titoli di coda (a parte due musiche dietetiche, cioè interne al film: i frati e i fedeli che cantano). La cosa interessante che ho constatato in diverse occasioni comunque, è il fatto che nessuno si accorge di questa mancanza se non quando viene fatta notare.

Confrontarti con un personaggio realmente esistito, vuol dire anche affrontare il problema del rapporto tra documento e finzione cinematografica. La scelta di lasciare nel fuori-campo, gli episodi dei miracoli o delle possessioni di Padre Pio è stata dettata dalla consapevolezza di non poter raccontare la verità?

Quello che ho raccontato è il mio itinerario alla scoperta del personaggio. Credo che in questo caso l’unica strada sia quella di narrare ciò che si è scoperto e lasciare a ciascuno la responsabilità di dare una risposta. In questo campo esistono solo verità di fede. Certo è che ogni scelta narrativa è comunque una scelta di campo: faccio solo due esempi. Il primo è la scena nella quale il giovane frà Pio distrugge la sua stanza; in questo caso mi sono basato sulle sue lettere e sulle testimonianze che parlano della stanza distrutta a seguito delle sue lotte con il demonio. Ebbene mi sono chiesto: se fossi stato in quella stanza, cosa avrei visto? Uno strano essere con corna, zoccoli e puzza di zolfo che picchia frà Pio; oppure lui stesso che distrugge la stanza, vivendo dentro di sé questa lotta? Ho dato la mia risposta tenendo conto dell’impostazione generale che avevo dato al film, e cioè quella di un assoluto rigore filologico ed una cifra stilistica assolutamente realistica (nel caso di un’altra impostazione, ad esempio nel caso di un film che attinge all’iconografia del racconto popolare, sarebbe probabilmente stato legittimo mostrare Belzebù in persona…). Il secondo esempio, ancora più evidente, è l’episodio della donna con la valigia; in questo caso le fonti raccontavano l’episodio come un miracolo nel quale Padre Pio aveva resuscitato il bambino. A parte le enormi implicazioni teologiche che avrebbe comportato il prestar fede alla veridicità dell’episodio, qui si pone uno dei problemi fondamentali che riguardano il film e la figura di Padre Pio, e cioè quale sia la credibilità non dei miracoli, ma dei miracolati. In altre parole se a questo riguardo, da un punto di vista filosofico personale io mi sento pascaliano (il Pascal che ci ricorda che il vero miracolo è stato il nascere, ovvero il passare da non essere a essere; ed essendo certamente avvenuto quello come escludere altri passaggi?) e dunque non mi sento di escludere a priori che un miracolo possa avvenire, debbo altresì dire che nei mesi di indagini su Padre Pio ne ho lette e sentite di tutti i colori. La scarsa credibilità dei testimoni mi ha fatto propendere l’idea per seguire solo la traccia di quello che Padre Pio stesso scriveva di sé. Dunque nell’episodio in questione ho giudicato verosimile che, nel clima di fanatismo religioso dell’epoca, una madre possa aver chiesto a Padre Pio di resuscitare il figlio. Ma ho scelto di chiudere l’episodio con la risposta che il frate dava solitamente a chi chiedeva il suo intervento: “Io posso solo pregare per te…”

Come hai scelto gli attori del cast e in che modo hai lavorato con loro?

Nel caso di padre Pio, ho dovuto lavorare con un gruppo di attori estremamente eterogeneo. Infatti nel film ci sono attori di esperienza e di formazione tradizionale, come Renato Carpentieri, Lucio Allocca, Riccardo Zinna ed altri, a gente presa per strada, frati veri, ragazzini trovati nei paesi del Gargano e così via. Per tutti ho cercato di trovare dei volti compatibili con l’epoca dei fatti e le zone geografiche del racconto. Con ciascuno di loro ho dovuto, come ho già raccontato, utilizzare un metodo diverso, adatto alle possibilità di ciascuno, cercando comunque di ottenere una cifra recitativa omogenea. Con i frati è stato molto semplice, non solo perché dovevano interpretare sé stessi, ma soprattutto perché essi sono già abituati dalla loro funzione, ad una disciplina corporea che li rende particolarmente pronti alla recitazione. Poi a volte si fanno degli incontri fortunati, come quello con Don Matteo, il parroco di Rignano Garganico che nel film interpreta il ruolo dell’Arciprete di Pietrelcina.

Come hai scoperto invece Antonio Buil Puejo?

“Per impersonare Padre Pio, cercavo un attore che fosse capace di vivere attraverso il proprio corpo tutte le devastazione fisiche e spirituali che hanno attraversato il frate. Non era facile. Il nome di Antonio mi è stato suggerito da una cara amica del Teatro Tascabile di Bergamo, alla quale stavo raccontando il tipo d’attore che cercavo. Lei mi ha parlato di Antonio e sono partito per Ginevra, dove vive. Lo vidi mentre stava facendo uno spettacolo molto… svizzero, senza barba e con i capelli lunghi, ho intuito, lavorando un po’ di fantasia, che aveva la fisicità giusta per il ruolo . Quando in seguito, si è presentato per un provino su parte, sono rimasto fulminato: era il ritratto di Padre Pio da giovane.

Realizzare un prodotto destinato al piccolo schermo ti ha in qualche modo condizionato durante le riprese?

“No. Con il produttore Rai, Ludovico Alessandrini a cui devo molto, ho girato un film in piena libertà. E l’ho girato pensando di fare un film nel senso pieno del termine e non certo un TV movie. Del resto, basta pensare alle scelte stilistiche compiute per rendersene conto.

Per la prima volta, hai lavorato con una troupe vera e una macchina produttiva alle spalle. Questo ti ha creato delle difficoltà o ti ha invece agevolato?

Entrambe le cose. Se da una parte ricordo il clima di assoluta libertà di Quam mirabilis con grande entusiasmo, lavorare con una troupe ha comportato molti vantaggi e qualche problema in più.

Hai scelto Aldo Di Marcantonio come direttore della fotografia perché volevi un’illuminazione caravaggesca che fosse quindi in grado di rivelare la presenza del divino?

Certamente. La regia di un film inizia prima delle riprese: quando scegli un collaboratore, o un attore, piuttosto che un altro, stai già determinando quello che sarà il risultato del film. La scelta del direttore della fotografia viene dunque compiuta a seconda della direzione che vuoi intraprendere. Avevo visto i film di Paolo Benvenuti e sapevo dunque che Di Marcantonio poteva darmi quel risultato. Ma non solo Caravaggio è stata l’ispirazione, ma anche De La Tour , Beccafumi, Ribeiro...

L’inserimento delle preghiere in latino, rientrava nel progetto filologico o c’era anche una musicalità della lingua che ti premeva utilizzare?

Filologia innanzitutto; ma non fine a se stessa. Credo infatti che se vogliamo addentrarci nell’atmosfera del convento capuccino preconciliare, dobbiamo immergerci nelle sue oscurità, nei suoi riti ormai desueti (la Disciplina: la fustigazione), nei suoi suoni e nei suoi silenzi, nella sua musicalità. Certo usare il latino nelle letture ha tolto qualcosa alla comprensione della tramatura teologica del film, ma ha restituito un suono e un mistero che ormai andiamo dimenticando.

Il tuo approccio a Padre Pio era da credente o da laico?

“Il mio era l’approccio di una persona che non ha nessuna idea precostituita, ma che attraverso il film, compie un percorso di conoscenza. Mi sento un laico, anche se non posso che riconoscere le mie radici cristiane.”

A quale conclusione sei arrivato alla fine delle riprese?

“Devo dire che non ho trovato alcuna risposta ai miei dubbi e infatti il film si conclude con le parole stesse di Padre Pio che afferma di essere un mistero per sé stesso. Ognuno può dare solo una risposta di fede: o crede che quello che vede sia la prova della manifestazione di Dio oppure attribuisce certi fenomeni alla sfera prettamente umana e quindi alla malattia, ai disturbi psichici o peggio alla mistificazione. In ogni caso l’impressione che si riceve dalla letture delle sue pagine è senz’altro quella di un uomo che ha vissuto un’esperienza autentica di misticismo profondo e doloroso che costringe chiunque a porsi delle domande”.

Credi che porre delle domande sia anche l’obiettivo del tuo modo di fare cinema?

Pormi delle domande è quello che faccio con me stesso. L’inquietudine è la caratteristica principale del mio carattere. E forse di questo rimane traccia nei miei film.

Come è stato accolto Padre Pio?

Molto bene da chi l’ha potuto vedere. Ha fatto alcuni festivals ed è stato programmato diverse volte in televisione. Purtroppo durante la lavorazione del film, Alessandrini è morto e dunque il film è rimasto senza papà in Rai. Questo ha determinato il fatto che la prima messa in onda sia stata fatta alla un po’ chetichella, alzando comunque di molto lo share degli ascolti. Poi all’epoca Padre Pio non era ancora un fenomeno mediatico come è poi diventato negli anni seguenti. All’interno della chiesa stessa c’erano resistenze fortissime alla sua beatificazione”.

Padre Pio ha però avuto anche una felice distribuzione home video...

“Sì e la cosa mi ha fatto molto piacere. La Medusa che l’ha distribuito, ha infatti venduto molte copie, ma poi ha interrotto bruscamente le pubblicazioni, perché ha iniziato a produrre lei stessa un altro film sull’argomento. Insomma il film ha avuto una vita tribolata, ma per fortuna i film rimangono e volendo si possono vedere tutti…”.

Per te è anche un modo per lasciare una traccia, una testimonianza?

“Sicuramente questo aspetto mi affascina. Sapere che un film è un lavoro che non va perduto, che ha una vita autonoma che non dipende da te, mi rasserena un po’.

Come e quando nasce l’idea del tuo terzo film, Dervis?

“Dopo Padre Pio ho scritto molte sceneggiature, anche di carattere contemporaneo. Ricordo, ad esempio, che avevo pensato una storia tratta da “Il dipendente” di Sebastiano Nata. Ma forse il destino mi aveva riservato questa sorpresa, per cui mi sono ritrovato ad affrontare una tematica simile agli altri due film dopo qualche anno. Dervis nasce dall’innamoramento che ho avuto nel 1993, quando ho fatto lo spettacolo Sarayevo Sarayevo. All’epoca stavo leggendo il romanzo di Mesa Solimovic e ne sono rimasto folgorato. Quello che poi ha innescato il meccanismo produttivo è stata poi la richiesta di un finanziamento fatta a Mediadesk assieme a Marcello Siena e l’approvazione della sceneggiatura da parte di Giuseppe Cereda della Rai che ha deciso di entrare anche nella produzione”.

Come hai lavorato sul testo di Selimovic?

“Il problema principale che ho dovuto affrontare è stato quello della riduzione delle oltre 300 pagine del romanzo, ad una sceneggiatura per un film che se da una parte non doveva essere troppo prolissa, dall’altra doveva rispettare la complessità della riflessione filosofica dell’autore che era la cosa più affascinante del testo. Ho dovuto quindi a malincuore tagliare tutta la parte riguardante la giovinezza di Nurettin.

Mi sono avvicinato al soggetto con assoluta naturalezza e l’ho sentito, fin da subito, un personaggio assolutamente universale, shakespeariano direi. In seguito ho deciso di ambientare la storia in una periferia dell’impero ottomano, così come è scritto nel libro. Solo che per Selimovic, la periferia è chiaramente bosniaca, all’epoca della dominazione turca, dove la natura è molto rigogliosa, mentre io ho spostato l’azione in un ambiente meno riconoscibile, più brullo, quasi ostile. Ho reso così il luogo più astratto ma anche universale: “una terra inospitale in cui ci si illude di trovare dimora”. A questo scopo ho intrapreso un viaggio in Cappadocia dove ho scoperto dei paesaggi desertici straordinari, in cui spiccavano architetture bizantine, turche, greche e in cui la luce è assolutamente pura, pulita, non offuscata dall’inquinamento”.

È stato difficoltoso lavorare con una troupe turca?

Direi di no, a parte qualche complicazione con la lingua. Poi senz’altro, in più di una occasione, c’è stato bisogno di mostrare un pizzico di tatto in più nei confronti delle persone, ma direi che è stata un’esperienza meravigliosa.

Come mai in questo film c’è una grande presenza della musica rispetto agli altri due...

“È stata una decisione naturale, organica alla storia. I dervisci Mevlevi ovvero quelli appartenenti a un gruppo di cui si parla nel film, sono musicisti e poeti; usano anche la danza, la famosa Sema, come strumento per raggiungere l’estasi. Nella tradizione sufi poi, ogni strumento ha un significato simbolico, il tamburo ad esempio è la voce della terra. Inoltre la musica esplica gli stati d’animo dei personaggi, in particolare il flauto si avvicina molto alla voce umana e dunque era adattissimo ad esprimere lo stato d’animo lacerato di Nurettin. Ad ogni modo il mio tentativo, in tutti dei miei film, è stato quello di non utilizzare la musica come accompagnamento, ma sempre come elemento di narrazione. In Dervis, mi sono avvalso della collaborazione di due musicisti dervisci, che hanno improvvisato senza vedere il film, lasciandosi ispirare semplicemente dalla lettura della sceneggiatura, e pezzi appartenenti alla tradizione. Ho anche chiesto loro del materiale musicale (tamburi, sfondi, strumenti solisti e lo dhikr, che è una respirazione molto particolare) che poi ho riadattato e montato assieme nel film”

A proposito di montaggio, lo hai sempre curato personalmente in tutti e tre i film. Cos’è il montaggio per te?

“Credo che il montaggio sia uno dei passaggi più determinanti perché tu riesca a compiere veramente quello che avevi in mente. Girare del materiale e poi affidarlo a un montatore che opera seguendo il suo gusto, la sua ideologia, può stravolgere completamente il film. Per me comporta un rischio troppo alto e sono convinti che un regista deve essere anche montatore. La scelta di un primo piano, di un singolo fotogramma o di una sequenza è decisiva.

Che tipo di illuminazione hai ricercato attraverso il direttore della fotografia?

“Cercavo una luce più naturale, meno teatrale rispetto a quella caravaggesca usata da Di Marcantonio. Volevo che la luce avesse un valore simbolico, (da contrapporre all’oscurità), ma al contempo fosse assolutamente naturale. Per il Sufi infatti, la realtà in tutte le sue manifestazioni, ha sempre un valore simbolico in quanto Creato. Sono stato fortunato nel trovare un grande direttore della fotografia: Caludio Collepiccolo ”.

Che importanza assume la logica della scrittura nel film?

Forse si può definire Dervis come un film di parola; parola scritta, parola detta. E’ attraverso la parola che la vicenda si compie: Nurettin scrive la sua storia, attraverso la parola Nurettin tradisce ed è tradito, combatte le sue battaglie; Jusuf è uno scrivano… Ma le “cose non esistono finché non si dicono” dice Nurettin ad Hasan; dunque le cose esistono dicendole! Nurettin è uno Sceicco, un uomo di pensieri e parole, non un uomo d’azione. Il suo agire avviene attraverso la parola e gli insegnamenti. E’ evidente che la logica, non tanto della scrittura, ma della parola, è centrale nel film.

Ritieni Dervis la tua opera più matura?

Non so. Mi piace pensare e sperare che tutte e tre i film siano opere compiute.

Un tema che emerge nel film è senz’altro quello del potere e della responsabilità del potere. Qual è il tuo parere a questo proposito e inoltre, in quanto artista ritieni di avere una responsabilità anche tu?

“Nel film, l’esercizio del potere distrugge l’etica di Nurettin: il potere è corrotto e corrompe. Il dilemma del derviscio è proprio questo: o scegliere di tenersi fuori dalla vita e di rinchiudersi in una tekkia, fingendo che nulla sia accaduto e rischiando di passare per un vigliacco (un uomo senza volto, dice a Nurettin un personaggio del film) sperando che la vita stessa non ti venga ancora a cercare, oppure scegli di sporcarti le mani, rischiando di diventare come gli altri. Nurettin diventa consapevole che non ci sono vie d’uscita a questo dilemma (se non quella impossibile che nulla fosse accaduto). Ed egli sceglie di agire, ma il suo agire lo porterà alla distruzione.

Come regista sento enormemente la responsabilità del mio lavoro, soprattutto quando mi rendo conto che questo determina l’utilizzo di tanto denaro e lavoro degli altri. Ogni giorno in Turchia, mentre giravo il film e vedevo tanta gente che lavorava, mi ripetevo dentro di me: devo essere all’altezza dello sforzo che ho richiesto”.

Un altro tema di sottofondo è quello della famiglia: in fondo tutto inizia nel tentativo di salvare un fratello...

Questo è un argomento che nasce nel romanzo. Il fratello di Mesa Selimovic, sotto il regime di Tito, viene fucilato per aver rubato un letto e un tavolo per accogliere la moglie che tornava da un campo di concentramento. Il dramma dell’autore corrisponde quindi esattamente a quello del protagonista. Ma viene come lasciato fuori campo, non vediamo mai il fratello, ne sentiamo solo parlare da altri. Il legame di sangue è quindi come un pretesto per la vicenda che d’altra parte poteva nascere per una causa diversa. E’ quindi il conflitto interiore vissuto dal protagonista, indotto occasionalmente dalla morte del fratello ad avermi affascinato : Nurettin è un uomo che ha cercato di darsi delle risposte, di crearsi delle impalcature spirituali che lo proteggessero dalla vita e che si ritrova invece a ricominciare tutto daccapo in una condizione di perdita da cui non uscirà se non cercando di morire con dignità.

Un’opera di destrutturazione che avviene progressivamente anche attraverso il confronto con gli altri personaggi

“Da questo punto di vista, ciascun personaggio ha un ruolo drammaturgico importante. Ogni personaggio ha una posizione specifica nei confronti della vicenda, una filosofia, una risposta diversa ai dilemmi che si pongono. Basta pensare ad Hasan, a Sinanettin che cerca l’equità invece che la convenienza, al Muselim che crede solo nella applicazione senza domande della Legge, al Cadì che è per una lettura tutta integralmente punitiva del Corano…

La destrutturazione del derviscio, morale e spirituale, viene mostrata attraverso una destrutturazione anche fisica. La sua gestualità, inizialmente molto controllata e codificata, cambia, si trasforma durante il film e diventa più sciatta, quotidiana. Questo si vede chiaramente, prima nella prigione, quando è ridotto a poco più che un nome, poi quando è promosso a Cadì, dove diventa arrogante e, infine, quando si arrampica in modo patetico sul muro, cercando di sfuggire alla cattura. Lì Nurettin è definitivamente tornato un uomo nella sua condizione di perdita. Recupererà un poco di dignità preparandosi mentre aspetta l’inviato del Sultano che lo porterà alla morte. ”.

In realtà c’è una via di uscita per trovare senso alla propria vita

“Hasan,. l’unico amico di Nurettin ce ne suggerisce due, l’anteporre l’uomo concreto, con un nome e cognome, all’astrazione di principi che sempre tradiamo e l’amore che è l’unica certezza in un mondo che non dà certezze. E non è un caso che Jusuf, in bilico tra Nurettin ed Hasan, alla fine scelga la via di Hasan, tradisce Nurettin ma salva Hasan ed insieme a lui fugge.”

Tu quale via d’uscita preferisci?

“Senz’altro quella di Hasan: io sarei fuggito con lui, ma a volte mi sento stretto in un angolo, chiuso in una gabbia proprio come Nurettin”.

Ti consideri un regista pessimista?

“Credo che a questa domanda potrei rispondere diversamente a seconda del periodo della vita che mi trovo ad attraversare. Sicuramente aver affrontato queste tematiche è stato in parte liberatorio, dal momento in cui ho sentito il bisogno di confrontarmi con la rigida educazione cattolica che ho ricevuto. D’altra parte sono anche convinto che la vita ci ponga di fronte molti ostacoli, intesi come limiti esistenziali difficilmente superabili”.

Per te fare cinema è anche un modo per travalicare questa condizione di “prigionia”?

“Più di tutto, fare film è un buon modo di vivere”